- 1.1.1]三家分晋 导论

- [1.2.1]智伯的覆亡

- [1.3.1]智伯的覆亡讨论

- [2.1.1]魏文侯治国

- [2.2.1]战国前期的政治 吴起的悲剧

- [2.3.1]魏文侯治国讨论

- [2.4.1]吴起的悲剧讨论

- [3.1.1]商鞅变法 背景

- [3.2.1]过程

- [3.3.1]商鞅之死

- [3.4.1]评论与比较

- [3.5.1]商鞅变法讨论

- [4.1.1]秦国的外交 南取巴蜀

- [4.2.1]远交近攻

- [4.3.1]逐客风波

- [4.4.1]破坏人才

- [4.5.1]秦国的外交讨论

- [5.1.1]千古一帝 奇货可居(上)

- [5.2.1]--奇货可居(下)

- [5.3.1]--茅焦之谏

- [5.4.1]始皇功过

- [5.5.1]讨论:吕不韦

- [5.6.1]讨论:李斯

- [5.7.1]讨论:赢政

- [6.1.1]楚汉争雄(上):高祖起兵

- [6.2.1]楚汉争雄(上):先入关中

- [6.3.1]楚汉争雄(上):鸿门宴

- [6.4.1]楚汉争雄(上)三人行

- [7.1.1]楚汉之争(下):汉王拜将

- [7.2.1]楚汉之争(下):陈平献计

- [7.3.1]楚汉之争(下):韩信将兵

- [7.4.1]楚汉之争(下):垓下之围

- [8.1.1]汉高祖的家国传承:汉承秦制

- [8.2.1]汉高祖的家国传承:兔死狗烹

- [8.3.1]汉高祖的家国传承:鸟尽弓藏

- [8.4.1]汉高祖的家国传承:诸吕之乱

- [8.5.1]汉高祖的家国传承:文景之治

- [8.6.1]汉高祖的家国传承:三人行

- [9.1.1]汉武大帝:金屋藏娇

- [9.2.1]汉武大帝:汉家故事

- [9.3.1]汉武大帝:武帝功过

- [9.4.1]汉武大帝:巫蛊之祸

- [9.5.1]汉武大帝:三人行

- [10.1.1]昭宣中兴:霍光辅政

- [10.2.1]昭宣中兴:宣帝即位

- [10.3.1]昭宣中兴:霍光之死

- [10.4.1]昭宣中兴:祸萌骖乘

- [10.5.1]昭宣中兴:三人行

- [11.1.1]王莽始末:纯儒起家

- [11.2.1]王莽始末:万人拥戴

- [11.3.1]王莽始末:新莽建国

- [11.4.1]王莽始末:王莽末路

- [12.1.1]光武中兴:少年大志

- [12.2.1]光武中兴:榻中之对

- [12.3.1]光武中兴:争雄天下

- [12.4.1]光武中兴:刘秀治国

- [13.1.1]曹魏国运:曹丕为帝

- [12.5.1]光武中兴:光武之道

- [13.3.1]曹魏国运:曹魏之弊

- [13.2.1]曹魏国运:格局有别

- [13.4.1]曹魏国运:明帝托孤

- [13.5.1]曹魏国运:司马篡权

- [14.1.1]西晋风云:三分归晋

- [14.2.1]西晋风云:继位风波

- [14.3.1]西晋风云:八王之乱

- [15.1.1]隋唐霸业:北朝政局

- [15.2.1]隋唐霸业:杨隋代周

- [15.3.1]隋唐霸业:罢黜高熲

- [15.4.1]隋唐霸业:废勇立广

- [15.5.1]隋唐霸业:二李得失

- [15.6.1]隋唐霸业:天下归唐

- 【青铜文化与礼乐文明:多元的古代社会】1.1导言

- 【青铜文化与礼乐文明:多元的古代社会】1.1导言

- 1.2中华文明起源问题的新认识1

- 1.2中华文明起源问题的新认识2

- 1.2中华文明起源问题的新认识3

- 1.3商代青铜文化1

- 1.3商代青铜文化2

- 1.4西周礼乐文明1

- 1.4西周礼乐文明2

- 1.5夏商周之关系

- 【春秋战国时代的社会变动】2.1经济井田→小农1

- 2.1经济井田→小农2

- 2.2政治和军事争霸→兼并1

- 2.2政治和军事争霸→兼并2

- 2.3政治制度宗法分封→专制官僚1

- 2.3政治制度宗法分封→专制官僚2

- 2.4学术贵族→民间

- 2.5社会世袭→流动

- 【秦始皇及其遗产】3.1“虎狼之秦”:法家思想与秦军国主义发展特色(上)

- 3.2“虎狼之秦”:法家思想与秦军国主义发展特色(下)

- 3.3“六王毕、四海一”:秦始皇的统一事业

- 3.4“海内为郡县,法令由一统”:大一统帝制之创建(上)

- 3.5“海内为郡县,法令由一统”:大一统帝制之创建(下)

- 3.6“天下苦秦”:秦国的暴政和速亡

- 3.7“天下之势,方病大瘇”:汉初王国问题(上)

- 3.8“天下之势,方病大瘇”:汉初王国问题(下)

- 【西汉从无为走向全盛】4.1从无为到全盛1

- 4.1从无为到全盛2

- 4.1从无为到全盛3

- 4.1从无为到全盛4

- 4.1从无为到全盛5

- 4.2儒表法里统治思想之确立

- 4.3东汉政治与豪强士族1

- 4.3东汉政治与豪强士族2

- 4.3东汉政治与豪强士族3

- 【从统一到分裂】5.1豪强士族与中央集权政府之矛盾1

- 5.1豪强士族与中央集权政府之矛盾2

- 5.2东汉的瓦解和三国鼎立1

- 5.2东汉的瓦解和三国鼎立2

- 5.3秦汉以来的民族问题

- 5.4西晋的短暂统一1

- 5.4西晋的短暂统一2

- 【门阀社会及其解体】6.1南北政治大势1

- 6.1南北政治大势2

- 6.2门阀政治与门阀制度1

- 6.2门阀政治与门阀制度2

- 6.2门阀政治与门阀制度3

- 6.2门阀政治与门阀制度4

- 6.3胡化汉化与北朝主流论1

- 6.3胡化汉化与北朝主流论2

- 6.3胡化汉化与北朝主流论3

- 6.3胡化汉化与北朝主流论4

- 【回归大一统:承上启下的隋唐时代】7.1新统一之重建1

- 7.1新统一之重建2

- 7.2唐代政治大势1

- 7.2唐代政治大势2

- 7.2唐代政治大势3

- 7.2唐代政治大势4

- 7.3承上启下的隋唐制度1

- 7.3承上启下的隋唐制度2

- 7.3承上启下的隋唐制度3

- 7.3承上启下的隋唐制度4

- 7.3承上启下的隋唐制度5

- 【唐代文化交流与汉字文化圈的形成】8.1唐代经济的发展与繁荣1

- 8.1唐代经济的发展与繁荣2

- 8.2唐代文化在东亚之影响1

- 8.2唐代文化在东亚之影响2

- 8.2唐代文化在东亚之影响3

- 8.3唐代文化之西传1

- 8.3唐代文化之西传2

- 8.4唐代的外来文明1

- 8.4唐代的外来文明2

- 【“祖宗之法”与宋朝制度】9.1五代十国与北宋的建立1

- 9.1五代十国与北宋的建立2

- 9.2“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制1

- 9.2“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制2

- 9.2“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制3

- 9.2“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制4

- 9.2“祖宗之法”与宋朝“防弊”之制5

- 9.3从学校、科举看宋代士大夫政治之发展1

- 9.3从学校、科举看宋代士大夫政治之发展2

- 9.3从学校、科举看宋代士大夫政治之发展3

- 【骑马民族国家:辽、金、元】10.1辽代的二元体制1

- 10.1辽代的二元体制2

- 10.1辽代的二元体制3

- 10.2金之入主中原1

- 10.2金之入主中原2

- 10.2金之入主中原3

- 10.3元朝汉化的迟滞与早衰1

- 10.3元朝汉化的迟滞与早衰2

- 10.3元朝汉化的迟滞与早衰3

- 10.3元朝汉化的迟滞与早衰4

- 10.3元朝汉化的迟滞与早衰5

- 【明代的政治与制度】11.1朱元璋与明初政治、制度1

- 11.1朱元璋与明初政治、制度2

- 11.1朱元璋与明初政治、制度3

- 11.1朱元璋与明初政治、制度4

- 11.1朱元璋与明初政治、制度5

- 11.2内阁制度与宦官专权1

- 11.2内阁制度与宦官专权2

- 11.2内阁制度与宦官专权3

- 11.3经济发展与“资本主义萌芽”问题1

- 11.3经济发展与“资本主义萌芽”问题2

- 【清代统一多民族国家之形成】12.1满族之崛起与清朝的建立

- 12.2完成统一的过程1

- 12.2完成统一的过程2

- 12.2完成统一的过程3

- 12.2完成统一的过程4

- 12.2完成统一的过程5

- 12.2完成统一的过程6

- 12.3巩固统一的民族政策

- 【专制文明之巅】13.1君主集权的发展1

- 13.1君主集权的发展2

- 13.1君主集权的发展3

- 13.1君主集权的发展4

- 13.1君主集权的发展5

- 13.1君主集权的发展6

- 13.2汉化与民族特色1

- 13.2汉化与民族特色2

- 13.3盛世隐忧1

- 13.3盛世隐忧2

- 【阎步克】第1讲 中国民族的古老起源(1)

- 【阎步克】第1讲 中国民族的古老起源(1)

- 第2讲 中国民族的古老起源(2)

- 第3讲 中国民族的古老起源(3)

- 第4讲 中国民族的古老起源(4)

- 第5讲 周代政治社会制度(1)

- 第6讲 周代政治社会制度(2)

- 第7讲 春秋五霸与战国七雄)

- 第8讲 战国的到来

- 第9讲 战国变法运动(1)

- 第10讲 战国变法运动(2)

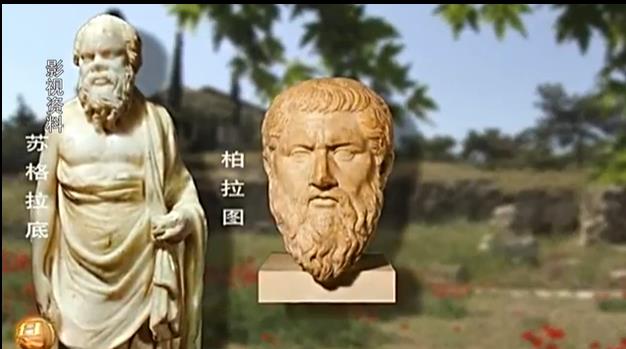

- 第11讲 战国士人与百家争鸣(1)

- 第12讲 战国士人与百家争鸣(2)

- 第13讲 战国士人与百家争鸣(3)

- 第14讲 战国士人与百家争鸣(4)

- 第15讲 秦帝国的灭亡(1)

- 第16讲 秦帝国的灭亡(2)

- 第17讲 秦帝国的灭亡(3)

- 第18讲 西汉布衣将相和汉初军功受益阶层

- 第19讲 全盛与转向(1)

- 第20讲 全盛与转向(2)

- 第21讲 王莽变法(1)

- 第22讲 王莽变法(2)

- 第23讲 东汉初年专制强化和皇权旁落(1)

- 第24讲 东汉初年专制强化和皇权旁落(2)

- 第25讲 清议与党锢(1)

- 第26讲 清议与党锢(2)

- 第27讲 民族与边疆(1)

- 第28讲 民族与边疆(2)

- 第29讲 三国:帝国的分裂和脆弱的统一(1)

- 第30讲 三国:帝国的分裂和脆弱的统一(2)

- 第31讲 江左士族门阀政治(1)

- 第32讲 江左士族门阀政治(2)

- 第33讲 南朝皇权复兴与政治僵局(1)

- 第34讲 南朝皇权复兴与政治僵局(2)

- 第35讲 民族冲突中的十六国更迭(1)

- 第36讲 民族冲突中的十六国更迭(2)

- 第37讲 北魏孝文帝的汉化改制(1)

- 第38讲 北魏孝文帝的汉化改制(2)

- 第39讲 胡化与汉化:北齐和北周(1)

- 第40讲 胡化与汉化:北齐和北周(2)

- 2《中国古代史》阎步克

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 《酒爵大小与人之尊卑》北大 阎步克

- 《帝国官贵的等级管理》北大 阎步克

- 01 从氏族到国家

- 02 周代政治社会制度

- 03 战国变法运动

- 04 秦帝国的兴亡

- 05 黄老政治与削抑藩国

- 06 全盛与转向

- 07 奉天法古:新莽改制

- 08 专制强化与皇权旁落

- 09 士林清议与士族崛起

- 10 三国分裂与西晋短期统一

- 11 江左士族门阀

- 12 皇权复兴与政治僵局

- 13 从“五胡乱华”到孝文改制

- 14 胡化汉化:北齐北周

- 15 玄学思潮与名士风度

- 【邓小南】01 隋朝:大一统帝国的重建(一)

- 02 隋朝:大一统帝国的重建(二)

- 03 隋朝:大一统帝国的重建(三)

- 04 隋朝:大一统帝国的重建(四)

- 05 从贞观之治到开元盛世(一)

- 06 从贞观之治到开元盛世(二)

- 07 从贞观之治到开元盛世(三)

- 08 从贞观之治到开元盛世(四)

- 09 唐代制度及其变迁(一)

- 10 唐代制度及其变迁(二)

- 11 唐代制度及其变迁(三)

- 12 唐代制度及其变迁(四)

- 13 唐代制度及其变迁(五)

- 14 唐代制度及其变迁(六)

- 15 唐代制度及其变迁(七)

- 16 唐代制度及其变迁(八)

- 17 唐代的开放态势(一)

- 18 唐代的开放态势(二)

- 19 唐代的开放态势(三)

- 20 唐代的开放态势(四)

- 21 从安史之乱到五代十国(一)

- 22 从安史之乱到五代十国(二)

- 23 从安史之乱到五代十国(三)

- 24 从安史之乱到五代十国(四)

- 25 两宋时期的基本历史线索(一)

- 26 两宋时期的基本历史线索(二)

- 27 两宋时期的基本历史线索(三)

- 28 两宋时期的基本历史线索(四)

- 29 契丹王朝的兴衰与宋辽关系(一)

- 30 契丹王朝的兴衰与宋辽关系(二)

- 31 契丹王朝的兴衰与宋辽关系(三)

- 32 契丹王朝的兴衰与宋辽关系(四)

- 33 “祖宗之法”与宋朝制度(一)

- 34 “祖宗之法”与宋朝制度(二)

- 35 “祖宗之法”与宋朝制度(三)

- 36 “祖宗之法”与宋朝制度(四)

- 37 “祖宗之法”与宋朝制度(五)

- 38 “祖宗之法”与宋朝制度(六)

- 39 “祖宗之法”与宋朝制度(七)

- 40 “祖宗之法”与宋朝制度(八)

- 41 “祖宗之法”与宋朝制度(九)

- 42 “祖宗之法”与宋朝制度(十)

- 43 北宋中期的内外形势与改革运动(一)

- 44 北宋中期的内外形势与改革运动(二)

- 45 北宋中期的内外形势与改革运动(三)

- 46 北宋中期的内外形势与改革运动(四)

- 47 北宋中期的内外形势与改革运动(五)

- 48 金王朝的盛衰与宋金关系(一)

- 49 金王朝的盛衰与宋金关系(二)

- 50 金王朝的盛衰与宋金关系(三)

- 51 金王朝的盛衰与宋金关系(四)

- 52 金王朝的盛衰与宋金关系(五)

- 53 经济发展与都市繁荣(一)

- 54 经济发展与都市繁荣(二)

- 55 经济发展与都市繁荣(三)

- 56 经济发展与都市繁荣(四)

- 57 经济发展与都市繁荣(五)

- 58 学术发展的新趋势(一)

- 59 学术发展的新趋势(二)

- 60 学术发展的新趋势(三)

- 61 学术发展的新趋势(四)

- 62 学术发展的新趋势(五)

- 63 辉煌的科技文艺成就(一)

- 64 辉煌的科技文艺成就(二)

- 65 辉煌的科技文艺成就(三)

- 66 辉煌的科技文艺成就(四)

- 67 辉煌的科技文艺成就(五)

- 1.1从大蒙古国到元王朝

- 1.1从大蒙古国到元王朝

- 1.2从大蒙古国到元王朝

- 1.3从大蒙古国到元王朝

- 1.4从大蒙古国到元王朝

- 1.5从大蒙古国到元王朝

- 2.1元朝政治概况

- 2.2元朝政治概况

- 2.3元朝政治概况

- 2.4元朝政治概况

- 2.5元朝政治概况

- 3.1元朝经济、社会与文化

- 3.2元朝经济、社会与文化

- 3.3元朝经济、社会与文化

- 3.4元朝经济、社会与文化

- 3.5元朝经济、社会与文化

- 4.1朱元璋与明初政治

- 4.2朱元璋与明初政治

- 4.3朱元璋与明初政治

- 4.4朱元璋与明初政治

- 4.5朱元璋与明初政治

- 5.1明朝中后期政治

- 5.2明朝中后期政治

- 5.3明朝中后期政治

- 5.4明朝中后期政治

- 5.5明朝中后期政治

- 5.6明朝中后期政治

- 5.7明朝中后期政治

- 5.8明朝中后期政治

- 5.9明朝中后期政治

- 5.10明朝中后期政治

- 6.1明朝边防与对外关系

- 6.2明朝边防与对外关系

- 6.3明朝边防与对外关系

- 6.4明朝边防与对外关系

- 6.5明朝边防与对外关系

- 7.1满族崛起与明清易代

- 7.2满族崛起与明清易代

- 7.3满族崛起与明清易代

- 7.4满族崛起与明清易代

- 7.5满族崛起与明清易代

- 8.1清朝前期政治

- 8.2清朝前期政治

- 8.3清朝前期政治

- 8.4清朝前期政治

- 8.5清朝前期政治

- 8.6清朝前期政治

- 8.7清朝前期政治

- 8.8清朝前期政治

- 8.9清朝前期政治

- 8.10清朝前期政治

- 9.1明清制度

- 9.2明清制度

- 9.3明清制度

- 9.4明清制度

- 9.5明清制度

- 10.1明清经济与社会

- 10.2明清经济与社会

- 10.3明清经济与社会

- 10.4明清经济与社会

- 10.5明清经济与社会

- 11.1明清学术与文化

- 11.2明清学术与文化

- 11.3明清学术与文化

- 11.4明清学术与文化

- 11.5明清学术与文化

- 《如何看待元朝》

- 《从文化史角度看元朝统治对中国历史的影响》

- 《北大张帆教授推荐历史系必读书籍 》

- [第1集] 远古社会

- [第1集] 远古社会

- [第2集] 夏——文明曙光

- [第3集] 以神为本的商朝

- [第4集] 西周的建立和巩固

- [第5集] 社会变革的时代——春秋

- [第6集] 战国的变法与改革

- [第7集] 七国争雄与秦的统一

- [第8集] 秦帝国的兴与亡

- [第9集] 黄老之术与文景之治

- [第10集] 汉武帝与西汉的强盛

- [第11集] 光武中兴

- [第12集] 东汉后期的黑暗统治

- [第13集] 司马氏与西晋兴亡

- [第14集] 东晋、南朝的政局

- [1.1.1]--导言部分

- [1.1.1]--导言部分

- [1.2.1]--隋统一与政治制度创置

- [1.2.2]--隋朝的社会经济

- [1.3.1]--唐前期的政治与政治制度

- [1.3.2]--唐前期的经济制度

- [1.3.3]--唐前期经济的繁荣

- [1.4.1]--唐中后期田制与军制的变化

- [1.4.2]--唐玄宗末朝政腐败

- [1.4.3]--安史之乱

- [1.4.4]--藩镇割据与宦官专权

- [1.4.5]--牛李党争与两税法

- [1.4.6]--经济重心的南移

- [1.6.1]--唐代的文化

- [1.6.2]--唐代的社会结构与生活习俗

- [2.1.1]--五代、辽、宋、西夏、金、元引言

- [2.1.2]--五代十国各国概况和政治发展

- [2.1.3]--五代十国兴亡和南北方政治经济的异同

- [2.1.4]--契丹及辽概况

- [2.1.5]--契丹的兴起

- [2.1.6]--契丹国—辽对中原政局的影响

- [2.1.7]--辽朝政治与经济制度

- [2.2.1]--北宋概况、北宋的建立

- [2.2.2]--宋初中央集权制度的加强一

- [2.2.3]--宋初中央集权制度的加强二

- [2.2.4]--北宋与辽的对峙

- [2.3.1]--西夏的兴起及北宋与西夏的对峙

- [2.3.2]--西夏制度文化。边疆各族政权

- [2.4.1]--北宋中叶的社会危机

- [2.5.2]--北宋经济发展二。金朝概况

- [2.6.1]--女真兴起和金国建立

- [2.6.2]--金国灭辽灭宋

- [2.6.3]--南宋建立

- [2.6.4]--宋金对峙

- [2.7.1]--元朝概况与蒙古崛起

- [2.7.2]--大蒙古国的建立和对外征服

- [2.7.3]--元朝大统一

- [2.7.4]--元朝统治制度

- [2.7.5]--元朝社会经济Ⅰ

- [2.7.6]--元朝社会经济Ⅱ

- [2.7.7]--元朝文化。元朝的灭亡。

- [3.1.1]--明清引言,明王朝概况1

- [3.1.2]--明王朝概况2,明前期君主集权的强化1

- [3.1.3]--明前期君主集权的强化2

- [3.1.5]--靖难之役和永乐政局

- [3.1.6]--郑和下西洋及其评述

- [3.2.1]--明前期经济的发展,明中期政治弊端和边疆问题

- [3.2.2]--土木之变、张居正改革和一条鞭法

- [3.2.3]--明中期商品经济的发展

- [3.2.4]--明中期社会风气和意识形态的变化,明倭患问题

- [3.3.1]--明代女真与满族的兴起

- [3.4.1]--明末农民大起义

- [3.5.1]--清朝概况,清军入关和清君主专制的加强一

- [3.5.2]--清君主专制统治的加强二

- [3.5.3]--清君主专制统治的加强三

- [3.6.1]--清前期经济和明清文化

- 第一章 导论

- 第一章 导论

- 第二章 第一节(史前时期1)

- 第二章第二节(史前时期2)

- 第三章第一节(夏商周政权的更替1)

- 第三章第一节(夏商周政权的更替2)

- 第三章第一节(夏商周政权的更替3)

- 第三章第二节(甲骨文和金文)

- 第三章第三节(商周的政治结构1)

- 第三章第三节(商周的政治结构2)

- 第三章第四节(周代的几种制度1)

- 第三章第四节(周代的几种制度2)

- 第三章第五节(夏商周三代关系)

- 第四章第一节(从春秋五霸到战国七雄1)

- 第四章第一节(从春秋五霸到战国七雄2)

- 第四章第一节(从春秋五霸到战国七雄3)

- 第四章第二节(春秋战国之际的历史变革1)

- 第四章第二节(春秋战国之际的历史变革2)

- 第四章第三节(战国时期的改革和变法1)

- 第四章第三节(战国时期的改革和变法2)

- 第四章第四节(秦国的统一道路1)

- 第四章第四节(秦国的统一道路2)

- 第四章第五节(中央集权统一国家的建立1)

- 第四章第五节(中央集权统一国家的建立2)

- 第四章第六节(汉初到武帝时期的帝国重建1)

- 第四章第六节(汉初到武帝时期的帝国重建2)

- 第四章第七节(汉承秦制与汉承楚制)

- 第五章第一节(武帝以后西汉中晚期的政局)

- 第五章第二节(豪族的崛升与东汉的政治危机1)

- 第五章第二节(豪族的崛升与东汉的政治危机2)

- 第五章第三节(秦汉帝国的疆域)

- 第五章第四节(秦汉帝国的政治制度1)

- 第五章第四节(秦汉帝国的政治制度2)

- 第五章第四节(秦汉帝国的政治制度3)

- 第五章第五节(两汉时期的经学)

- 第六章第一节(三国鼎立局面的形成)

- 第六章第二节(曹操与曹魏政治)

- 第六章第三节(诸葛亮及其治蜀)

- 第六章第四节(孙吴的政治和经济)

- 第七章第一节(西晋的建立及其统一)

- 第七章第二节(西晋的政治制度:继承与创新)

- 第七章第三节(西晋的经济制度)

- 第七章第四节(西晋的统治危机及其覆亡)

- 第八章第一节(南北大族的联合与东晋政权的建立)

- 第八章第二节(王与马共天下——东晋门阀政治的极盛)

- 第八章第三节(北方流民的南下与东晋政府的对策)

- 第八章第四节(东晋偏安江左的对外方略)

- 第八章第五节(东晋南朝政权的更替)

- 第八章第六节(南朝寒人的兴起与门阀的衰落)

- 第八章第七节(东晋南朝江南大土地所有制的发展)

- 第九章第一节(十六国政权的建立及其统治)

- 第九章第二节(北方流民与“乞活”及坞堡组织)

- 第九章第三节(北朝的政治与经济1)

- 第九章第三节(北朝的政治与经济2)

- 第九章第三节(北朝的政治与经济3)

- 第十章第一节(玄学)

- 第十章第二节(宗教及其民间信仰1)

- 第十章第二节(宗教及其民间信仰2)

- 第十章第三节(少数民族文化的传入与民族观念的变化)

- 第十章第四节(南北学风与文化的差异)

- 第十章第五节(南北家庭规模、风俗、礼仪的差异)

- 第十一章第一节(隋朝的建立及其统一)

- 第十一章第二节(承前启后的隋朝制度)

- 第十一章第三节(隋朝的社会经济政策)

- 第十二章第一节(唐朝的建立及其统一)

- 第十二章第二节(唐太宗与贞观之治)

- 第十二章第三节(一代女皇武则天及其统治)

- 第十二章第四节(唐玄宗与开元之治)

- 第十三章第一节(政治制度)

- 第十三章第二节(法律制度)

- 第十三章第三节(职官制度)

- 第十三章第四节(教育与选举制度)

- 第十三章第五节(军事制度)

- 第十三章第六节(经济制度)

- 第十四章第一节(安史之乱与唐朝后期藩镇割据局面的形成)

- 第十四章第二节(唐朝后期统治集团内部的矛盾和斗争)

- 第十四章第三节(唐朝后期的财政困境与两税法的产生)

- 第十四章第四节(唐朝后期南方社会经济的发展与全国经济重心的南移)

- 第十五章第一节(家庭规模与社会组织)

- 第十五章第二节(衣食住行)

- 第十五章第三节(社会风俗)

- 第十六章第一节(隋唐时期周边民族概况)

- 第十六章第二节(隋唐时期的民族关系与民族政策)

- 第十七章第一节(对外政策与中外交通)

- 第十七章第二节(唐代中外文化交流及其特点)

- 第十八章第一节(经学1)

- 第十八章第一节(经学2)

- 第十八章第二节(宗教1)

- 第十八章第二节(宗教2)

- 第十八章第三节(史学)

- 第十八章第四节(文学)

- 第十九章第一节(五代十国历史线索与特点)

- 第十九章第二节(五代十国的政治与经济)

- 第二十章第一节(辽宋夏金历史线索与历史特点1)

- 第二十章第一节(辽宋夏金历史线索与历史特点2)

- 第二十章第二节(北宋专制主义中央集权制度的强化1)

- 第二十章第二节(北宋专制主义中央集权制度的强化2)

- 第二十章第二节(北宋专制主义中央集权制度的强化3)

- 第二十章第三节(北宋的生产关系与经济发展1)

- 第二十章第三节(北宋的生产关系与经济发展2)

- 第二十章第三节(北宋的生产关系与经济发展3)

- 第二十章第四节(辽朝的政治与经济宋辽关系1)

- 第二十章第四节(辽朝的政治与经济宋辽关系2)

- 第二十章第五节(西夏的政治与经济宋夏关系1)

- 第二十章第五节(西夏的政治与经济宋夏关系2)

- 第二十章第六节(庆历新政与王安石变法)

- 第二十一章第一节(金朝历史线索与历史特点)

- 第二十一章第二节(金朝政治与文化)

- 第二十一章第三节(宋金关系1)

- 第二十一章第三节(宋金关系2)

- 第二十一章第四节(南宋与金的经济)

- 第二十二章第一节(蒙元史的基本问题)

- 第二十二章第二节(蒙古族的兴起与蒙古帝国的建立)

- 第二十二章第三节(成吉思汗的征伐与蒙古草原官制)

- 第二十二章第四节(从窝阔台到蒙哥时期的蒙古帝国)

- 第二十三章第三节(忽必烈时期元朝的统一与政治1)

- 第二十三章第三节(忽必烈时期元朝的统一与政治2)

- 第二十三章第一节(忽必烈及其对汉地的经营)

- 第二十三章第二节(忽必烈时期大元帝国的构建)

- 第二十四章第一节(从“惟和”到“维新”:成宗到武宗的历史演进)

- 第二十四章第二节(元仁宗与“廷祐复科”)

- 第二十四章第三节(从英宗新政到文宗的“文治”)

- 第二十四章第四节(元顺帝与元朝的灭亡)

- 第二十五章第一节(元朝的政治与军事制度)

- 第二十五章第二节(元朝的经济统治与地方社会)

- 第二十六章第一节(明史的基本问题)

- 第二十六章第二节(明初的政治与社会1)

- 第二十六章第二节(明初的政治与社会2)

- 第二十六章第二节(明初的政治与社会3)

- 第二十六章第三节(明初的经济)

- 第二十七章第一节(明建文帝短暂统治)

- 第二十七章第二节(明成祖的统治))

- 第二十七章第三节(明仁宗和宣宗的统治)

- 第二十八章第一节(明英宗、景帝时代)

- 第二十八章第二节(明宪宗、孝宗时代)

- 第二十八章第三节(荒淫的明武宗)

- 第二十八章第四节(明世宗、穆宗时代)

- 第二十九章第一节(张居正改革——帝国晚期耀眼的暮光)

- 第二十九章第二节(万历年间的政治与社会)

- 第二十九章第三节(明末的统治状况及其灭亡)

- 第三十章第一节(明朝皇帝、贵族制度)

- 第三十章第二节(明朝的文官制度)

- 第三十章第三节(明朝的内阁制度)

- 第三十章第四节(明朝的军事制度)

- 第三十章第五节(明朝的监察制度)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固1)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固2)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固3)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固4)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固5)

- 第三十一章第一节(清朝前期的政治与统一多民族国家的进一步巩固6)

- 第三十一章第二节(清朝前期社会经济的发展1)

- 第三十一章第二节(清朝前期社会经济的发展2)

- 第三十一章第三节(有关“资本主义萌芽”的讨论)

- 第三十一章第四节(嘉道年间社会矛盾的激化与清朝前期的对外关系)

- 第三十二章第一节(精彩纷呈的思想界)

- 第三十二章第二节(五代宋元明清的史学)

- 第三十二章第三节(文学艺术)

- 第三十二章第四节(科技和建筑)

- 1.1中国古代史绪论

- 1.1中国古代史绪论

- 1.2中国古代史绪论

- 2.1文献介绍

- 2.2文献介绍

- 2.3文献介绍

- 2.4文献介绍

- 2.5文献介绍

- 3.1中国文明的连续性

- 3.2中国文明的连续性

- 3.3中国文明的连续性

- 4.1中国文明的起源

- 4.2中国文明的起源

- 4.3中国文明的起源

- 4.4中国文明的起源

- 4.5中国文明的起源

- 4.6中国文明的起源

- 4.7中国文明的起源

- 4.8中国文明的起源

- 4.9中国文明的起源

- 4.10中国文明的起源

- 4.11中国文明的起源

- 4.12中国文明的起源

- 4.13中国文明的起源

- 5.1夏商周历史

- 5.2夏商周历史

- 5.3夏商周历史

- 5.4夏商周历史

- 5.5夏商周历史

- 5.6夏商周历史

- 5.7夏商周历史

- 5.8夏商周历史

- 5.9夏商周历史

- 5.10夏商周历史

- 6.1夏商西周历史:周朝

- 6.2夏商西周历史:周朝

- 6.3夏商西周历史:周朝

- 7.1春秋

- 7.2春秋

- 7.3春秋

- 8.1战国历史

- 8.2战国历史

- 8.3战国历史

- 8.4战国历史

- 9.1战国

- 10.1秦朝历史

- 10.2秦朝历史

- 10.3秦朝历史

- 10.4秦朝历史

- 11.1西汉历史

- 11.2西汉历史

- 11.3西汉历史

- 11.4西汉历史

- 11.5西汉历史

- 11.6西汉历史

- 11.7西汉历史

- 11.8西汉历史

- 11.9西汉历史

- 11.10西汉历史

- 11.11西汉历史

- 11.12西汉历史

- 12.1东汉历史

- 12.2东汉历史

- 12.3东汉历史

- 13.1魏晋南北朝

- 13.2魏晋南北朝

- 13.3魏晋南北朝

- 13.4魏晋南北朝

- 13.5魏晋南北朝

- 13.6魏晋南北朝

- 13.7魏晋南北朝

- 13.8魏晋南北朝

- 13.9魏晋南北朝

- 13.10魏晋南北朝

- 13.11魏晋南北朝

- 13.12魏晋南北朝

- 13.13魏晋南北朝

- 13.14魏晋南北朝

- 导论1

- 导论1

- 导论2

- 远古时代

- 三代时期

- 春秋战国1

- 春秋战国2

- 秦汉1

- 秦汉2

- 秦汉3

- 秦汉3

- 秦汉4

- 秦汉5

- 秦汉6

- 三国两晋南北朝时期1

- 三国两晋南北朝时期2

- 三国两晋南北朝时期3

- 三国两晋南北朝时期4

- 三国两晋南北朝时期5

- 三国两晋南北朝时期6

- 隋唐五代1

- 隋唐五代2

- 隋唐五代3

- 隋唐五代4

- 隋唐五代5

- 隋唐五代6

- 宋辽夏金1

- 宋辽夏金2

- 宋辽夏金3

- 宋辽夏金4

- 元1

- 元2

- 明1

- 明2

- 明3

- 清1

- 清2

- 清3

- [1.1.1]--本章导学

- [1.1.1]--本章导学

- [1.1.2]--原始社会的形成

- [1.2.1]--原始社会的发展

- [2.1.1]--本章导学

- [2.1.2]--最早的奴隶制国家——夏朝

- [2.2.1]--商代奴隶制国家的发展

- [3.1.1]--本章导学

- [3.1.2]--西周的强盛与衰落

- [3.2.1]--西周的经济和文化

- [4.1.1]--本章导学

- [4.1.2]--春秋时期的政治形势

- [4.2.1]--生产力的发展和生产关系的变化

- [4.3.1]--春秋时期的文化

- [5.1.1]--本章导学

- [5.1.2]--各国的变法运动

- [5.2.1]--封建经济的迅速发展

- [5.3.1]--各国的兼并战争与秦的统一

- [5.4.1]--战国时期的文化和社会生活

- [6.1.1]--本章导学

- [6.1.2]--秦帝国的建立

- [6.2.1]--秦末农民战争

- [7.1.1]--本章导学

- [7.1.2]--西汉的建立与巩固

- [7.2.1]--西汉社会经济的发展

- [7.3.1]--西汉与周边各民族的关系

- [7.4.1]--王莽改制与绿林、赤眉起义

- [7.5.1]--西汉时期的文化生活

- [8.1.1]--本章导学

- [8.1.2]--东汉前期的政治

- [8.2.1]--东汉的社会经济

- [8.3.1]--东汉的民族关系与对外关系

- [8.4.1]--东汉中后期的腐朽统治和黄巾大起义

- [8.5.1]--东汉的文化和社会生活

- [9.1.1]--本章导学

- [9.1.2]--三国鼎立

- [9.2.1]--西晋的短期统一

- [9.3.1]--东晋十六国时期的南北对峙

- [9.4.1]--南朝的嬗变与江南的开发

- [9.5.1]--北朝的演进与北方的民族大融合

- [9.6.1]--魏晋南北朝文化生活

- [10.1.1]--本章导学

- [10.1.2]--隋朝建立与统一

- [10.2.1]--隋朝经济的高速发展

- [10.3.1]--隋朝的文化和对外文化交流

- [10.4.1]--隋炀帝的暴政和隋朝灭亡

- [11.1.1]--本章导学

- [11.1.2]--唐朝的建立与强盛1

- [11.1.3]--唐朝的建立与强盛2

- [11.2.1]--唐朝由盛到衰的转变

- [11.3.1]--唐代社会经济的发展

- [11.4.1]--唐代的民族关系与中外关系

- [11.5.1]--黄巢起义与唐朝的灭亡

- [11.6.1]--辉煌灿烂的唐代文化

- [12.1.1]--本章导学

- [12.1.2]--五代十国的演变

- [12.2.1]--北宋的建立与中央集权的加强

- [12.3.1]--北宋与辽、夏等边疆各族的关系

- [12.4.1]--王安石变法和北宋末年的腐朽统治

- [12.5.1]--北宋时期的经济状况

- [12.6.1]--辽与北宋的灭亡

- [12.7.1]--南宋的建立与宋金的和战

- [12.8.1]--宋金对峙时期的社会经济

- [12.9.1]--蒙古的兴起与南宋的灭亡

- [12.10.1]--五代宋辽夏金时期的文化生活

- [12.11.1]--五代两宋时期的中外文化交流

- [13.1.1]--本章导学

- [13.1.2]--元朝的建立和统一

- [13.2.1]--元朝的政治格局

- [13.3.1]--元朝的社会经济

- [13.4.1]--元朝的衰落和灭亡

- [13.5.1]--元朝的文化和社会生活

- [14.1.1]--本章导学

- [14.1.2]--明代前期的政治和经济

- [14.2.1]--明代中后期的社会状况

- [14.3.1]--明代边疆地区社会经济的发展

- [14.4.1]--明末农民战争与明朝的灭亡

- [14.5.1]--明代的文化和社会生活

- [14.6.1]--明代中外关系和中西文化交流

- [15.1.1]--本章导学

- [15.1.2]--清军入关与各地的抗清斗争

- [15.2.1]--清朝前期强化专治统治的措施

- [15.3.1]--统一形势的发展和边疆地区的开发

- [15.4.1]--经济的发展和资本主义萌芽的增长

- [15.5.1]--清代中后期社会矛盾的激化

- [15.6.1]--中国人民抵抗西方殖民者的斗争

- [15.7.1]--清代的文化和社会生活

- 第一讲导论:“中华民族历史”的特点

- 第一讲导论:“中华民族历史”的特点

- 第二讲先秦:政权的建设与“华夏”民族的整合

- 第三讲秦汉:一统化的王朝与中华主体民族的形成

- 第四讲魏晋南北朝:胡汉多民族的融结

- 第五讲隋唐:多民族共同推动和缔造的盛世(上)

- 第六讲隋唐:多民族共同推动和缔造的盛世(下)

- 第七讲辽宋金夏:多元民族文化碰撞交融

- 第八讲元朝:拓展统一多民族国家基业

- 第九讲明代:中华民族面临的新机遇与新挑战

- 第十讲清代:统一多民族国家的巩固与发展

- 第十一讲近现代时期:中华民族从“自在”走向“自觉”(上)

- 第十二讲近现代时期:中华民族从“自在”走向“自觉”(下)

- 1.1统一的汉文化的起源

- 1.1统一的汉文化的起源

- 1.2历法的形成

- 1.3统一族群的凝聚

- 1.4主体族群的演变

- 1.5不同族群的代兴

- 1.6西周的建立与分封制的产生

- 1.7民族的拆立与分封制的确立

- 1.8民族文化的融合

- 1.9血缘连结与民族融合

- 1.10华夏意识的形成

- 1.11礼乐文明的兴起

- 1.12礼乐文明的内容

- 1.13礼乐文明的内涵

- 1.14礼乐的类别之军礼

- 1.15礼乐的类别之大蒐礼

- 1.16礼乐文明的传承与影响

- 2.1国人的范畴与作用

- 2.2国人地位的变迁

- 2.3国人经济基础的变化

- 2.4诸子百家思潮的冲击

- 2.5大同思想对社会的影响

- 2.6天下观念和天人合一

- 2.7天人合一的追求

- 2.8儒家思想与社会变革

- 2.9孔子思想中的“仁”

- 2.10“仁”的内在要求

- 2.11儒家的教化论

- 2.12儒家的性善论

- 3.1教化论与古代政治

- 3.2王朝的法度

- 3.3人性论对政治的影响

- 3.4老子思想与黄老思想

- 3.5君主的无为和有为

- 3.6无限的政治权力与有限的政治权力

- 3.7重农主义与封建制度

- 3.8封建制与郡县制

- 3.9文治政府

- 3.10汉朝的官僚制度

- 3.11唐宋时期的官僚制度

《资治通鉴》导读是国家精品课程,主讲为张国刚教授。本课程共15章,以现代思维总结历代治理模式、民生休戚的经验教训,侧重分析修身齐家、治国思想的现实意义。通过老师导读,同学们可深入这一经典文本内部,得以纵览千年历史,提升国学素养,体味人生智慧。

课程目录:

0 导论

1.1 三家分晋-智伯的覆亡

1.2 三家分晋-智伯悲剧的反思

2 魏文侯治国

3.1 商鞅变法-背景

3.2 商鞅变法-过程

3.3 商鞅变法-商鞅之死

3.4 商鞅变法-评价与比较

3.5 商鞅变法-讨论

4.1 秦国的外交-南取巴蜀

4.2 秦国的外交-远交近攻

4.3 秦国的外交-逐客风波

4.4 秦国的外交-破坏人才

4.5 秦国的外交-讨论

5.1 千古一帝-奇货可居1

5.2 千古一帝-奇货可居2

5.3 千古一帝-茅焦之谏

5.4 千古一帝-始皇功过

5.5 千古一帝-讨论1 吕不韦

5.6 千古一帝-讨论2 李斯

5.7 千古一帝-讨论3 嬴政

6.1 楚汉之争(上)-高祖起兵

6.2 楚汉之争(上)-先入关中

6.3 楚汉之争(上)-鸿门宴

6.4 楚汉之争(上)-讨论

7.1 楚汉之争(下)-汉王拜将

7.2 楚汉之争(下)-陈平献计

7.3 楚汉之争(下)-韩信将兵

7.4 楚汉之争(下)-垓下之围

8.1 汉高祖的家国传承-汉承秦制

8.2 汉高祖的家国传承-兔死狗烹

8.3 汉高祖的家国传承-鸟尽弓藏

8.4 汉高祖的家国传承-诸吕之乱

8.5 汉高祖的家国传承-文景之治

8.6 汉高祖的家国传承-讨论

9.1 汉武大帝-金屋藏娇

9.2 汉武大帝-汉家故事

9.3 汉武大帝-武帝功过

9.4 汉武大帝-巫蛊之祸

9.5 汉武大帝-讨论

10.1 昭宣中兴-霍光辅政

10.2 昭宣中兴-宣帝即位

10.3 昭宣中兴-霍光之死

10.4 昭宣中兴-祸萌骖乘

10.5 昭宣中兴-讨论

11.1 王莽始末-纯儒起家

11.2 王莽始末-万人拥戴

11.3 王莽始末-新莽建国

11.4 王莽始末-王莽末路

11.5 王莽始末-讨论

12.1 光武中兴-少年大志

12.2 光武中兴-榻中之对

12.3 光武中兴-争雄天下

12.4 光武中兴-刘秀治国

12.5 光武中兴-光武之道

12.6 光武中兴-讨论

13.1 曹魏国运-曹丕为帝

13.2 曹魏国运-格局有别

13.3 曹魏国运-曹魏之弊

13.4 曹魏国运-明帝托孤

13.5 曹魏国运-司马篡权

13.6 曹魏国运-讨论

14.1 西晋风云-三分归晋

14.2 西晋风云-继位风波

14.3 西晋风云-八王之乱

14.4 西晋风云-讨论

15.1 隋唐霸业-北朝政局

15.2 隋唐霸业-杨隋代周

15.3 隋唐霸业-罢黜高熲

15.4 隋唐霸业-废勇立广

15.5 隋唐霸业-二李得失

15.6 隋唐霸业-天下归唐

15.7 隋唐霸业-讨论